病理診断科の信念と現状

病理診断科

病理診断科

丸塚 浩助

県立宮崎病院は宮崎県下の医療の中心として,高度医療・急性期医療・政策医療の提供することを病院の理念としています。我々,病理診断科もその理念に呼応すべく,すべての診療領域に高水準で迅速かつ的確な病理診断を提供することを目指しており,それらを遂行する為に最新の知見に基づく検索・追及をしています。

当院の病理診断科は,病理専門医 2名、臨床検査技師 7名(臨床検査科所属:常勤6名,非常勤1名,うち細胞検査士 6名)及び事務職員 2名の総勢 11名が『my crew deep』として信頼できる仲間たち皆でサポートし合い、膨大な業務をこなしつつ個々で研鑽を積み、診断精度・技術の更なる向上を目指しています。

2022年度は1月の新築移転後,当科のみならず,関与する職員皆が建物・新しいシステムに不慣れなため、検体処理室や術中迅速検体搬送・受付など戸惑うことも多くありましたが,受付数・検体数はコロナ禍ながら,ほぼ以前の状態に復しています。

新病院では手術室がほぼ倍増したこともあり、着実に手術件数も増加(月400件前後)しており、それに伴い病理検体数も増加して来ています。現状でも一人当たり時間外勤務ランキング上位であり、23 年6月より宮崎大学から週2回応援医師に来ていただくことと致しました。更に病院の掲げる月500件が達成されると病理検体数は確実に増加することとなり、現状の医師数・技師数で処理可能な範囲で収まるかが危惧されます。

この1〜2年の状態を注視していくこととしています。

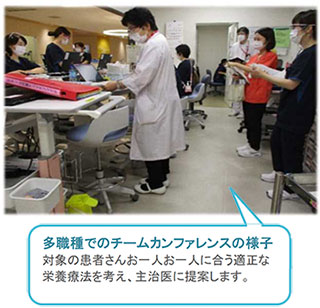

病理診断が担う業務範囲はほぼ全科の診療に関わっているため,すべての診療科に対応していかなければなりません。しかし,少人数で全ての領域を高いレベルでカバ ーするのは必ずしも容易ではありません。そのため,各診療科とカンファレンスを行い,臨床病態と病理診断との整合性を確認しています。病理学分野のみならず,医学全般にわたる情報を取り入れ,精度の高い病理診断を行うことは不可欠であり,病理技術も含め宮崎県のすべての診療施設に還元・発信することが重要だと考えています。

当科のモットーであるATP「明るく(A)、楽しく(T)、ピシャ〜っと!(P)」をエネルギーに笑顔・笑い声の絶えない明るい職場として,年々増加の一途をたどる膨大な量の業務(下記表参照)を遂行しています。

2023年度のテーマは、『ACTIVE』(能動的・参加): 積極的に(Aggressive),全員で共有し(Collective)、周囲に気を配り(Tend)、いろんなことに興味を持って(Interesting)、生き生きと(Vivid)全て業務に当り、迅速に対応する(Expedite)ようにして参ります。

業務内容

病理解剖(剖検)

「白い巨塔」大河内病理学教授の言を借りるならば,『病理解剖というのは一言でいえば、不幸にも死の転帰をとった患者の最終的な全身検査とでもいうべきもので、疾病の原因やその経過、結果などを詳細に観察検討して疾病の理論を科学的に確立するために行なわれるものです』 いわば,亡くなられた患者さんの最後の表現の場であるので,それをきちんと受け止めるだけの体制を整備し,詳細な検討を加えるべきだと考えます。全国的な傾向同様,解剖体数は減少の一途で,年間10症例を確保する程度であり,初期臨床研修・内科学会認定施設等の維持も厳しくなってきています。

剖検の実施は月曜から金曜の8:30から17:30に執刀できるものを基本としていますが,時間外や土日・休祭日にも可能な限り対応しています。基本的には全例CPC(Clinico-pathological conference)を行い,臨床医との協議の末,最終剖検診断を行います。CPCはほぼ毎月1症例,内科と連携して開催されます。他診療科の症例においては,各カンファレンスの際に開催しています。その後に最終剖検診断としてご遺族に報告されます。

なお同カンファレンスは卒後臨床研修制度の必須項目であるCPCレポートの一環として,研修医が臨床歴のプレゼン・質疑応答し,各研修医にレポートを提出させることにしています。また,新専門医認定制度における病理専門医養成のために,宮崎大学医学部附属病院病理専門医研修プログラムの連携施設として参加しており,専門医研修の一環として,解剖症例の提供を行っています。

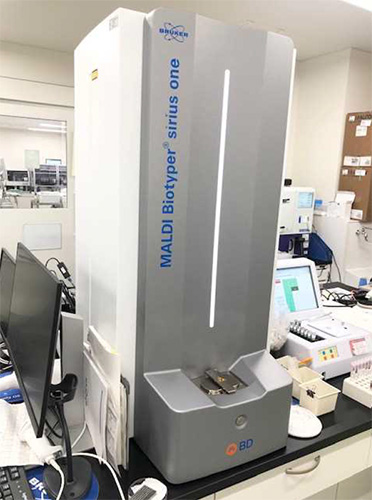

病理組織診断

受付件数は下記表の如く,約5,000件(検体数:約7,000件、組織標本枚数:約45,000枚)で,病院の性格上,生検診断に対して手術材料診断件数の割合が高く,重篤度の高いものや,合併症などで複雑な病態を呈するものも多く,早急な結果を求められることも常です。また稀少症例なども多く,これらの解析における病理部門への要求度も高くなっていますが,すべての診断において2名の病理専門医によるダブルチェックを行い,診断精度向上に努めており,「病理診断管理加算2」の算定条件以上のチェック体制で診断クオリティを高めています。また,他施設へのコンサルトや論文や学会における最新知見の情報収集し,さらに各学会に症例や研究内容を提示する事で病理診断における精度管理を行っています。

基本的には組織標本が作製された当日(受付の翌日)には報告するようにしています。特殊染色や免疫組織化学染色を要する症例はその結果を後日,追加報告という形で電子カルテに公開するようにしています。免疫組織化学染色においては,現代医療に対応できるように各種抗体を整備し,診断や病態の理解及び治療に反映できるようにしています。また,他施設で行われた病理診断に対する再評価依頼も多く,他施設と連携を取りながら,地域全体でのレベルア ップも念頭において業務遂行しており,難解例では,九州管内のみならず,全国のスペシャリストへ個人的または日本病理学会を介してコンサルトすることで対応しています。

術中迅速診断

迅速組織診断は年間300件強行っており,1検体20分程度で診断報告を行っています。迅速組織診断を行う症例では,可能な限り細胞診断(穿刺吸引・捺印ほか)も併せて行い(保険診療上には算定されないため,下記の迅速細胞診数には含まれていない)精度向上に利用しています。特に,消化管や肺部分切除など機械自動吻合においては,実際の切除断端を最も正確に反映させることができるステープル断端面の擦過・捺印細胞診も行っています。

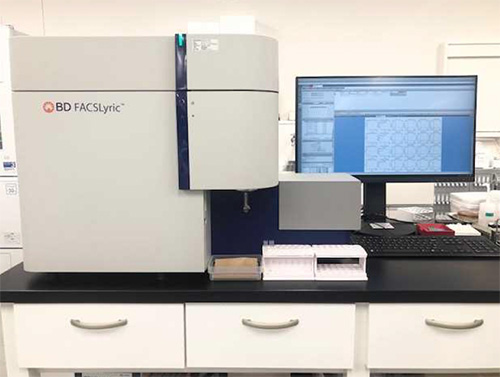

細胞診断

年間約7,000検体前後で,現在,日本臨床細胞学会認定の細胞検査士5名が在籍し,常時3名が細胞診断を担当し,1〜2名によるスクリーニング後,約 20%の疑陽性・陽性症例及びリンパ節,乳腺や甲状腺の穿刺吸引材料や迅速細胞診は,病理専門医と細胞検査士が協議し,最終報告しています。2018年度からは細胞診担当技師全員の参加のもと,討論・最終診断を行い,診断基準・診断レベルの均一化,症例の共有を図 っており,細胞検査士資格取得前のトレーニングにもなっています。

標本作製のほとんどは, Liquid-based cytology(LBC、BD社)法を導入し,免疫細胞化学へも応用しています。また,気管支鏡検査や CTガイド下生検では Rapid On-Site cytological Evaluation: ROSEを行っており,患者負担軽減を図るとともに,近年増加している遺伝子検索のサンプリングも同時に行っています。

| 年度 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

|---|

|

組織診受付数 |

4,723 |

5,108 |

5,006 |

4,952 | 5,204 | 5,451 | 4,570 | 4,740 | 5,100 |

|---|

|

組織診検体数 |

6,385 |

6,943 |

6,784 |

6,657 | 7,192 | 7,802 | 7,053 | 7,270 | 7,603 |

|---|

|

ブロック数 | 13,882 | 14,625 | 14,697 |

14,471 | 16,818 | 17,952 | 16,210 | 18,052 | 19,256 |

|---|

|

組織スライド数 | 33,838 | 40,247 | 38,692 | 38,979 | 43,063 | 47,490 | 45,041 | 40,034 | 44,934 |

|---|

|

免疫染色枚数 |

5,204 |

6,563 |

6,064 |

6,052 | 5,936 | 7,145 | 7,030 | 5,053 | 5,935 |

|---|

|

術中迅速件数 |

265 |

292 |

314 |

305 | 341 | 326 | 334 | 313 | 322 |

|---|

|

細胞診受付数 |

6,214 |

6,596 |

6,629 |

6,263 | 6,582 | 6,208 | 5,740 | 5,739 | 6,021 |

|---|

|

細胞診検体数 |

6,546 |

6,973 |

7,047 |

6,746 | 7,064 | 6,691 | 6,618 | 6,205 | 6,543 |

|---|

|

細胞診スライド数 |

8,983 |

9,791 |

9,936 |

9,767 | 10,380 | 10,383 | 9,813 | 9,554 | 9,993 |

|---|

| 細胞診迅速件数 | 48 | 53 | 170 | 199 | 289 | 252 | 52 | 61 | 61 |

|---|

|

病理解剖症例数 |

10 |

8 |

13 |

7 | 12 | 13 | 9 | 4 | 12 |

|---|

正確・迅速な病理診断で 適切な診療を導く!

患者さんのために!

臨床各科との症例検討会

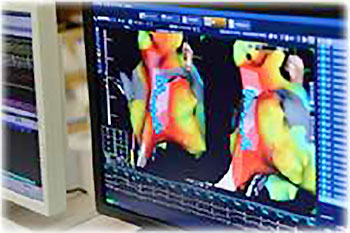

ほぼ毎日のように年間240回にも及ぶ各診療分野とのカンファレンスを開催・参加し,病理診断の根拠となる肉眼・顕微鏡画像を提示しながら行っています。その他にも主治医とのディスカッションは随時行っています。また,できる限り多くの病理情報を電子カルテ上に展開することを心がけており,手術標本は全例において全体像や割面像、組織標本採取部位,必要症例では病変の広がり(マッピング図)を公開しています。一部の症例では組織像や細胞像も掲載しており,これらを患者・家族への説明にも利用してもらえるように配慮しています。また,他施設検体においては,平成26年度導入のバーチャルスライドシステムを用い,デジタル画像として永年的に活用出来るようにしています。

- 剖検所見会(CPC)(内科カンファレンス,第3火曜日,16:00〜)

- 腎生検カンファンレス(毎週月曜日15:00〜)

- 外科手術症例カンファレンス(毎週火曜日17:30〜)

- 血液疾患症例カンファレンス(毎週火曜日 17:00〜)

- 婦人科病理カンファレンス(毎週水曜日17:00〜)

- 呼吸器合同カンファレンス(毎週木曜日17:30〜)

- 泌尿器病理カンファレンス(隔週木曜日16:00〜)

- 消化器外科術前カンファレンス(毎週金曜日 7:30〜)

- 乳腺病理カンファレンス(隔週金曜日16:30〜)

- 皮膚病理カンファレンス(隔週金曜日17:00〜)

個別項目

学会活動

・日本病理学会・国際病理アカデミー・日本臨床細胞学会・国際細胞学会・日本臨床細胞学会九州連合会・日本癌学会・日本血液学会・日本リンパ網内系学会・日本血液病理研究会・日本血栓止血学会・国際血栓止血学会・日本血管生物医学会・日本ヒト細胞学会・日本婦人科病理学会・日本婦人科腫瘍学会・日本臨床衛生検査技師会・宮崎県臨床検査技師会

認定資格

- 日本病理学会認定施設(7014)

- 日本病理学会認定病理専門医・専門医研修指導医

- 日本臨床細胞学会認定施設(0495)・日本臨床細胞学会認定細胞診専門医

- 日本臨床細胞学会認定細胞検査士・国際細胞学会認定国際細胞検査士